一张手绘的“熊猫多多”吉祥物海报贴在社区阅览室最显眼的位置,旁边的公示栏里,“积分存折”兑换清单被孩子们的小手摸得发亮。在善南街道善国贾苑社区墨子书院·崇善书院,这个由 23 名孩子投票命名的“多多读书荟”,在市派第一书记秦华的带领下,成了文化书院最鲜活的“形象代言人”,也让“文化赋能社区治理”的理念,在每一次读书分享、每一场手作体验中落地生根。

从 “闲置空间”到“文化磁场”

走进善国贾苑社区新时代文明实践站,150平方米的空间被巧妙划分成“四维文化阵地”:2000 余册藏书的“邻里图书馆”里,绘本区、红色读物区、地方文化典籍区整齐排列;“非遗工坊”的长桌上,漆扇半成品与竹编骨架静静等待孩子们的指尖魔法;“阅读小天地”,孩子们可以赤着脚丫自在阅读;墙角的“积分兑换角”,文创书签、非遗体验券、各类文具摆放得满满当当。

善南街道墨子书院·崇善书院既遵循了文化书院“固定场所 + 多元功能”的建设要求,又充满童真巧思。“以前社区活动室总空着,现在周末要提前三天预约。”社区工作人员小赵说,阵地的生命力不在于面积大小,而在于能否成为“家门口的文化加油站”。如今,这里每周服务时长超 60 小时,资源使用频次显著提升,真正实现了“让文化阵地就在群众家门口”。

从“单向服务”到“多元共治”

善南街道崇善书院“多多读书荟”创新组建“1+3+N”立体化服务队伍:以市派第一书记秦华为核心的“领读者团队”牵头统筹;社区工作者、家长志愿者、专业人士组成的“3 支骨干队伍”具体执行;非遗传承人、退休教师、社区达人等“N 类社会力量”灵活参与,共同织就“专业人士 + 热心居民”的服务网络。

这支队伍最动人的特质,是“双向奔赴”的温度。留守儿童小硕的“志愿者妈妈”王老师,每周雷打不动带他参加活动,如今已成为“红色故事宣讲队”的主力;社区达人王老师发挥专业特长,开发的“国学精读课”成了孩子们抢着报名的爆款。从被动参与到主动授课,文化的暖流在陪伴中浸润童心。正如秦华书记所说:“文化书院的队伍从不是行政指派的‘任务队’,而是居民自发聚拢的‘亲友团’,这份内生动力比任何考核指标都珍贵。”

从“单一说教”到“文化浸润”

“雷锋的故事藏在粮食里,端午的味道缝在香囊中,红色的记忆响在童声里。”书院以 “多多读书荟”为品牌,链接学校、妇联、文明实践等活动资源,形成常态化活动菜单。围绕文化书院“提升居民文化素养和社会文明程度”的核心功能,构建起亲子共读、红色基因、非遗传承“三维课程矩阵”,引导社区居民爱党、爱国、爱社会主义、爱中华民族、爱中华文化。

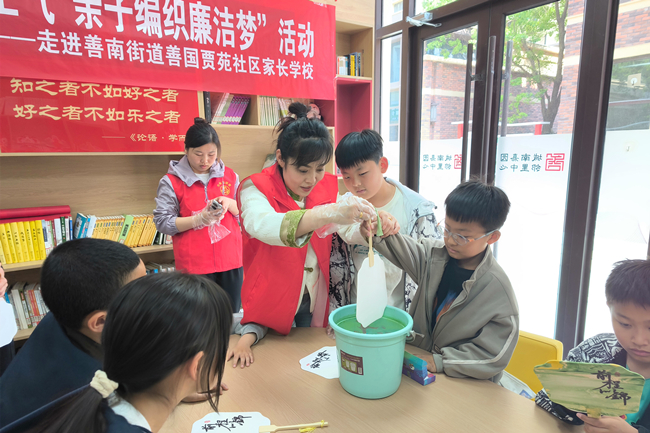

活动设计坚持“孩子主导、家长参与”,从读书会名称到活动主题,均通过民主投票决定,让文化活动真正“接地气、有人气”。红色绘本共读、“小英烈故事”演讲赛,让革命文化以孩子能理解的方式扎根心灵。非遗工坊里,从非遗纸鸢、漆扇绘制到竹编工艺,8门非遗体验课形成“节气 + 非遗”的特色体系,让非遗传承有了时间的刻度。固定每周六下午开展“倾听一刻钟”计划,让《孟母三迁》《滕州民间故事》等书籍成为亲子沟通的桥梁,同时衍生出“家庭阅读之星”评选等特色活动。这些课程既紧扣“文化传承”主线,又精准对接“成长需求”,正如家长们所说:“孩子们在做手工、讲故事中不知不觉爱上了传统文化,这比单纯说教有效一百倍。”

从“个体参与”到“生态共建”

“投票选名字时,我给‘多多’投了一票,因为它意味着‘多读书、多朋友、多快乐’。”10 岁的乐乐骄傲地说。“多多读书荟”创新“童声主导”模式:用“民主投票制”让孩子们决定活动主题;用“积分存折制”激励家长积极参与;用 “非遗手作 + 故事讲解”,将抽象的文化认知转化为可触可感的沉浸式体验。同时,将志愿者服务时长、活动参与度纳入社区“最美家庭”评选标准,以荣誉激励点燃全民参与热情,形成了“人人愿参与、事事有人管”的良性循环,让文化惠民从“短期热闹”走向“长久繁荣”。

从孩子投票选名字到家长志愿者主导的自治模式,从单个读书会的微光到文化社区的星火燎原,“多多读书荟”用一本绘本的温度,构建文化惠民的长效生态,也点燃了社区的文化热情。如今,社区的文化活动已形成“需求收集 ——居民策划——志愿执行——效果评估”的闭环,孩子们的创意提案、家长们的改进建议,都成为文化书院迭代升级的“金点子”,实现了从个体参与到生态共建的跨越。

以小切口做实大民生,以文化力激活治理力。当文化服务真正扎根群众需求,就能激活基层治理的一池春水。善南街道墨子书院·崇善书院以“多多读书荟”为“小切口”,为文化在基层的深耕厚植提供了坚实保障,让文化书院成为滋养心灵的“精神家园”,让书香飘进千家万户,让文明之花在基层绽放。

您的位置:

您的位置: