走进龙泉街道荆泉北路社区的“文明超市”,货架上的米面油、洗衣液等生活用品旁,都清晰标注着对应的“文明积分”;社区公示栏前,居民们正围着最新更新的“美德信用积分榜”讨论;樱花苑社区的非遗体验活动现场,家长带着孩子完成手作后,第一时间扫码登记“文化积分”……如今,一张小小的积分卡,已成为龙泉街道激活基层治理、涵养文明新风的“金钥匙”,让文明从“口头倡导”变为“可感可及的实在价值”。

近年来,龙泉街道立足城市社区人口密集、需求多元的实际,以积分制为创新载体,聚焦移风易俗、美德信用、文化建设三大核心领域,构建“分类量化、精准激励、全域覆盖”的文明培育体系,用“小积分”撬动“大文明”,让居民在“挣积分、兑实惠、争先进”中,主动成为文明建设的参与者、受益者。

积分制+移风易俗引领:破陈规、树新风,让“人情账”变“文明分”

婚丧嫁娶大操大办、人情往来负担重,曾是龙泉街道部分社区治理的“老大难”问题。为此,街道以积分制为突破口,将移风易俗纳入“硬性加分项”,让文明新风有了“量化标准”。

各社区结合居民议事会意见,制定差异化“移风易俗积分清单”,对主动简化婚丧仪式、选择生态安葬、拒绝铺张浪费等行为给予积分奖励;针对传统节日可能出现的陋习,同步推出“节日专项积分”——春节期间参与“低碳拜年”“禁放宣传”志愿服务,加分;清明参与“鲜花祭扫”“网上祭英烈”活动,加分。

为确保积分制落地见效,街道联合社区红白理事会建立“积分预存+全程监督”机制。居民办理红白事前,可向社区提交“积分申请计划”,文明迎亲队成员现场跟踪指导,符合移风易俗要求,积分直接存入居民账户,凭积分可在“文明超市”兑换物资。如今,曾经的“人情负担”变成了“文明收益”,简办红白事、文明过节成为社区新风尚,因铺张浪费引发的邻里矛盾显著减少。

积分制+美德信用赋能:聚善意、守诚信,让“小小券”攒“大信用”

“王阿姨,您这个月照顾楼下张奶奶,又积了30分,加上之前调解的邻里矛盾,现在总积分排社区前十啦!”在龙泉街道荆泉北路社区,网格员每月都会上门为居民更新“美德信用护照”。

街道将“孝老爱亲、邻里互助、诚信经营”等美德行为转化为“可积累的信用”,让每一份善意都能获得“双重回报”。在积分规则设计上,街道实行“基础分+加分项”模式,居民履行日常文明义务可获基础积分,主动帮扶特殊群体、调解邻里纠纷等善举可额外加分;社区商户坚持明码标价、无投诉记录,或主动支持社区公益活动,也能获得专属积分奖励。为提升积分“含金量”,街道还打通“积分与信用、荣誉的衔接通道”:年度积分排名靠前的居民,可优先推荐为“最美龙泉人”“文明家庭”候选人,优先获得社区就业推荐、子女入学帮扶等服务。

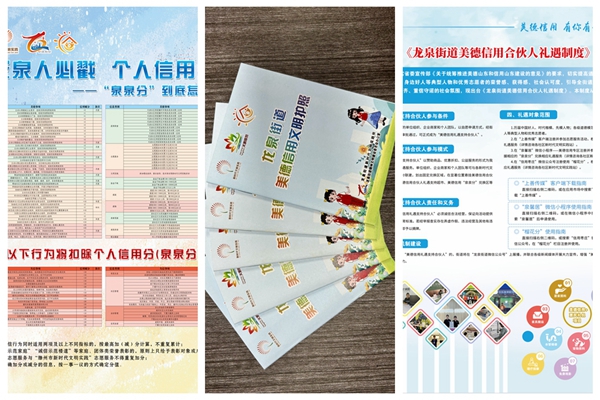

为确保公平透明,街道在“上善传媒”App、“泉馨居”微信小程序积累时长和上报行为,通过美德信用护照在各新时代文明实践站兑换“泉泉券”,凭券在美德信用合伙商家享受现金抵用和免费服务。如今,“攒积分、争先进”成为龙泉街道居民日常,商户自发组建“诚信联盟”,主动承诺“用高积分换好口碑”,曾经“各扫门前雪”的疏离感,正被“互帮互助攒信用”的温暖氛围取代。

积分制+文化社区结合:融文化、育文明,让“积分卡”成“文化券”

如何让积分不止于兑换“柴米油盐”,更能成为传递“精神滋养”的纽带?龙泉街道给出了具体答案——将积分制与文化书院建设深度绑定,让居民在“挣积分”中感受文化魅力,在“享文化”中涵养文明素养。

各社区依托新时代文明实践所(站)、文化书院等阵地,推出“文化专属积分任务”。鼓励居民参与书法展览、非遗体验、家庭教育讲座等文化活动,或向社区捐赠老物件、老照片,用文化参与兑换相应积分;为激发家庭参与热情,还专门设计“亲子文化积分”,支持家长与孩子共同完成家庭智慧课堂、社区文化手绘等创作。针对不同群体需求,街道进一步细化“特色文化积分”。为青少年设计“成长”主题积分,鼓励参与阅读打卡、手工制作;为老年人推出“银发文化积分”,由他们牵头组建特色文化团队,在发光发热中收获满满幸福感。

如今,在龙泉街道,积分卡是居民手中的“文明凭证”,积分榜是社区里的“新风坐标”。积分制让文化活动从“社区组织”变为“居民主动参与”,文化兑换点每月接待居民人次持续增长,文明素养在文化浸润中自然生长,社区文化凝聚力显著提升。

“积分的核心不是‘换东西’,而是让居民感受到‘文明有回报、付出有价值’,从‘要我文明’转向‘我要文明’。”龙泉街道相关负责人表示。截至目前,街道已在辖区全面推行积分制,累计发放积分超15万分,惠及居民3.2万人,通过“物资兑换+荣誉激励+文化赋能”的三重保障,不仅让文明有了“分值”,更让文明有了“温度”与“深度”。

您的位置:

您的位置: