鲁数经办〔2024〕4号

各市人民政府,省直有关部门,有关单位:

为贯彻落实省委省政府关于加快推进制造强省、数字强省建设的工作部署,培育“产业大脑+晨星工厂”实数融合新模式,我们研究制定了《山东省“产业大脑”建设指引(1.0)》《山东省“晨星工厂”建设指引(1.0)》,现印发给你们,请结合工作实际,认真贯彻执行。

山东省数字经济发展联席会议办公室

2024年12月30日

山东省“产业大脑”建设指引1.0

“产业大脑”以产业集群数智转型场景为驱动,运用人工智能等新一代信息技术,通过“产业大数据+行业大模型”搭建赋能产业转型升级的智能决策中枢,深度释放产业数据价值,优化配置产业要素资源,推动企业生产组织创新、商业模式重构和产业体系变革。为推动全省“产业大脑”建设迈向高质量、规范化新阶段,特制定本指引。

一、总体要求

(一)建设思路

为深入贯彻《山东省“十四五”数字强省建设规划》《关于加快数字经济高质量发展的意见》等文件要求,聚力推进工业经济头号工程,深化“产业大脑+晨星工厂”实数融合新模式,面向特色产业集群打造一批重点行业“产业大脑”,推动一批数智赋能型“晨星工厂”建设,构建省级“产业大脑”能力中心加速数据共享、能力复用,实现全省产业数据资源“一本账”、数据可信流通“一张网”、数据创新应用“一张图”,为加快推进我省新型工业化和绿色低碳高质量发展提供坚实支撑。

(二)建设原则

——坚持统筹规划、稳步实施。全省整体规划和分步推进,每个行业只建设一个省级“产业大脑”,分批遴选产业基础较好、建设方案成熟、要素保障充足的特色产业集群率先开展试点建设,逐步扩大覆盖范围,确保取得预期成效。

——坚持政府引导、多元参与。发挥政策引导作用,加强“产业大脑”建设绩效考核和动态调整,确保规范建设。突出市场主体作用,建立市场化可持续运营模式,吸引产业要素各方资源积极参与,构建产业协同创新生态化发展格局。

——坚持需求牵引、数智赋能。各行业“产业大脑”以产业转型需求为驱动,聚焦解决产业集群协同发展共性痛点难点问题,构建各类企业数智转型场景应用,以“产业大数据+行业大模型”赋能企业创新变革和产业能级跃升。

——坚持数据为基、安全为要。建立省级产业数据仓和行业级产业数据仓协同体系,汇聚各类公共数据、企业数据,打造高质量行业数据集和大模型语料库。建立数据安全防护机制,构建可信数据空间,实现数据流通各环节安全保障。

(三)总体架构

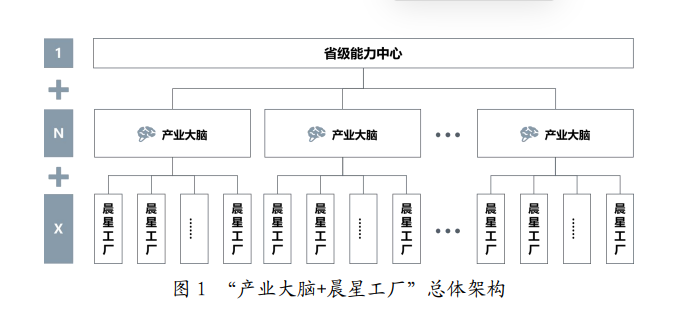

山东“产业大脑”建设总体采用“1+N+X”架构体系,即构建 1 个山东“产业大脑”能力中心(以下简称省级能力中心),培育一批行业“产业大脑”,赋能一批“晨星工厂”。同时,围绕产业数据资源、数据可信流通、数据创新应用搭建“一仓一链一应用”,即汇聚形成一个集公共数据、行业数据和企业数据的产业数据仓,贯通一条覆盖企业、行业“产业大脑”、省级能力中心的数据传输链,打造一批服务产业集群协同转型的数智化应用。

二、建设内容

(一)省级能力中心

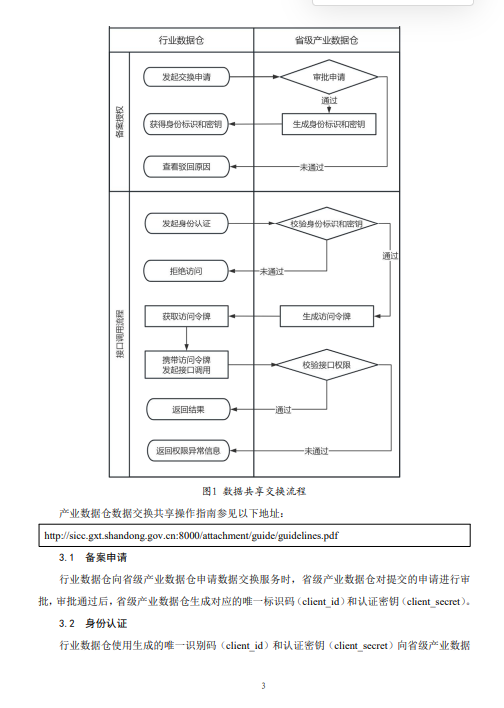

省级能力中心作为全省产业链供应链韧性和安全治理智能决策平台和各行业“产业大脑”能力底座,围绕存算力资源、CPMS(产品主数据)标准、数智场景服务、能力组件工具等方面,与各行业“产业大脑”进行能力共享和服务共用。省级能力中心打造 1 个省级产业数据仓,汇聚各行业“产业大脑”建设运营所需要的公共数据、企业数据和第三方数据,配置可信认证、分类分级、治理分析、共享流通、安全保障等能力。

(二)行业“产业大脑”

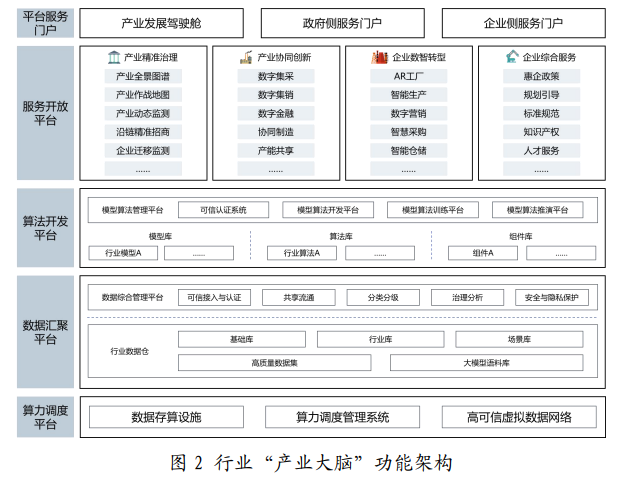

行业“产业大脑”建设内容主要包括:算力调度平台、数据汇聚平台、算法开发平台、服务开放平台、平台服务门户,以及标准规范、制度规则、可信认证、安全防护等支撑体系。

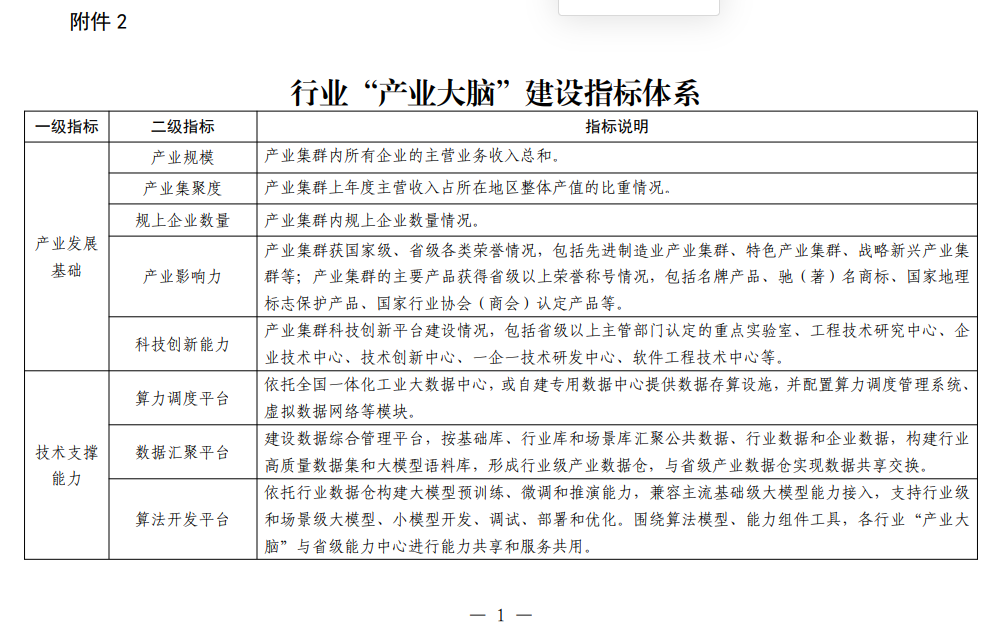

1. 算力调度平台

算力调度平台依托山东省工业大数据中心体系区域中心、行业中心,或自建满足行业“产业大脑”建设运营需求的数据存算设施,提供算力调度管理系统和虚拟数据网络,确保存算力高效利用和弹性扩展,满足分布式数据高效、安全、可靠等传输要求。

2. 数据汇聚平台

数据汇聚平台通过汇集产业集群数智转型发展所需要的公共数据、企业数据和第三方数据,打造集基础库、行业库和场景库于一体的行业数据仓,支持数据可信认证、采集汇聚、分类分级、治理分析、共享流通、安全与隐私保护等功能,构建行业高质量数据集和大模型语料库。各行业数据仓基础库、行业库、场景库的数据资源与省级产业数据仓实现共享交换。

3. 算法开发平台

算法开发平台依托行业数据仓构建大模型预训练、微调和推理能力,兼容主流基础级大模型,支持行业级、场景级大模型及模型算法的开发、调试、部署和优化。根据实际需求能够快速定制和调整模型结构,提供工具集和接口,便于将调整后模型进行快速部署和应用。

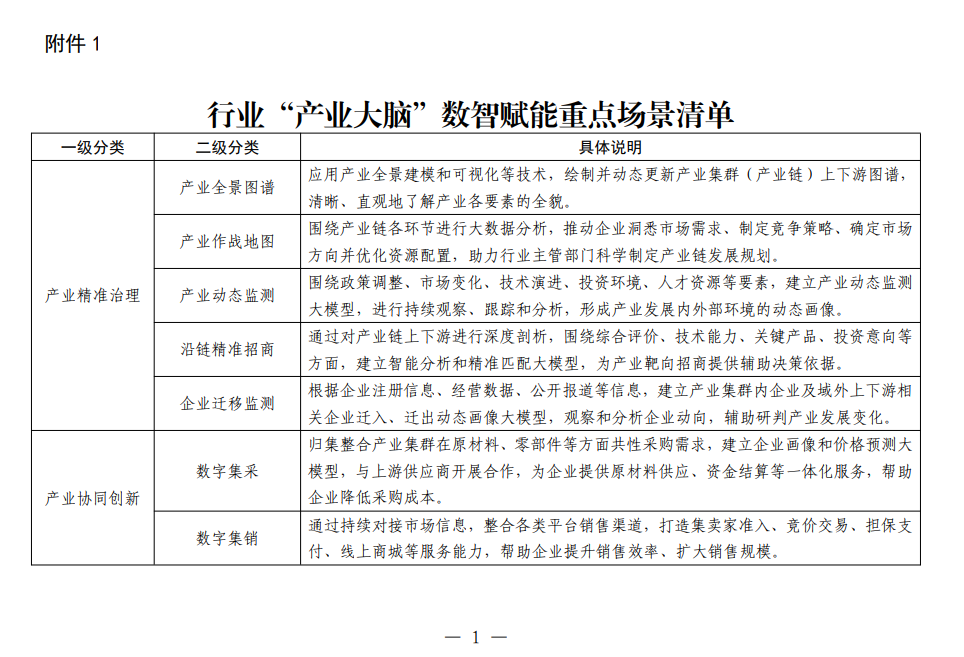

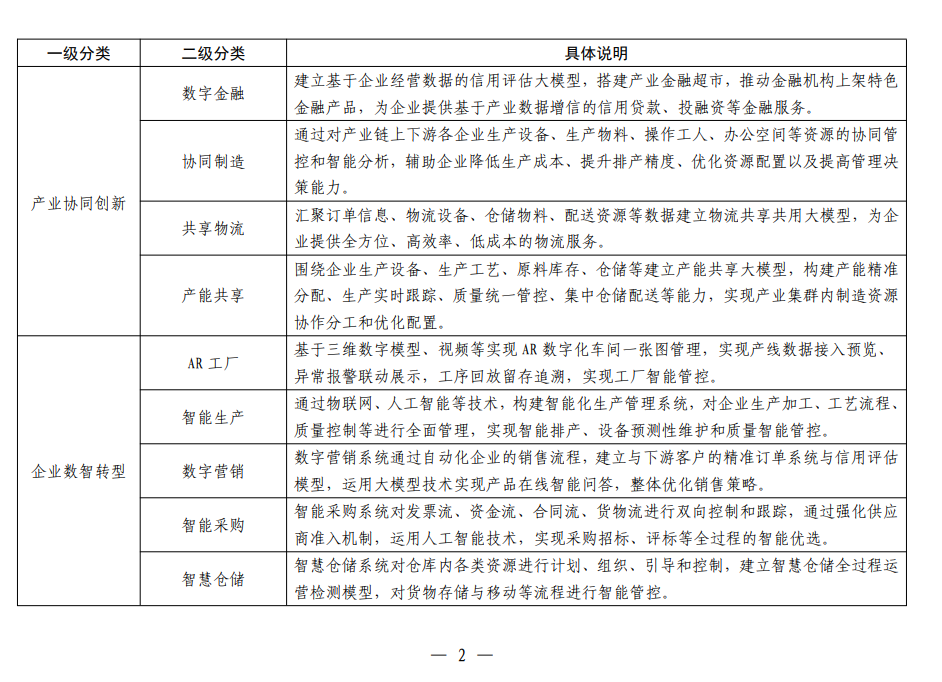

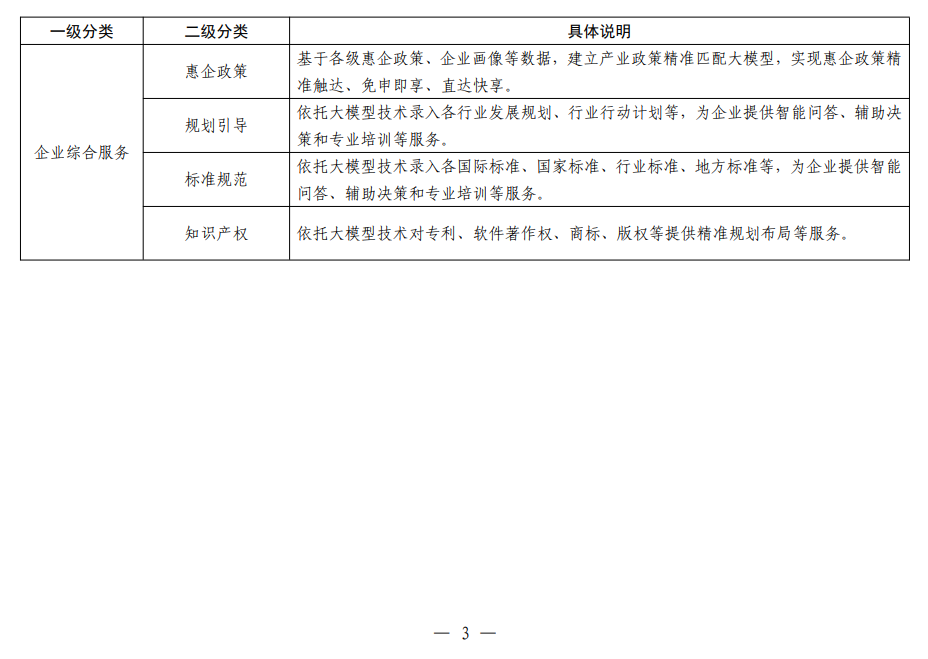

4. 服务开放平台

服务开放平台包括数据基础服务能力和数据创新应用,主要聚焦于为政府、企业提供产业精准治理、产业协同创新、企业数智转型和企业综合服务四类场景。鼓励各行业“产业大脑”探索“AR 工厂”数智管理、“产融信贷”数字金融、“集仓集运集配”共享物流、“AI 数字营销”大模型应用等新模式,积极拓展多元化数据创新服务。

5. 平台服务门户平台

服务门户是行业“产业大脑”的功能展示和服务窗口,包括不限于产业发展驾驶舱、政府侧和企业侧互联网服务门户等,其中驾驶舱包括产业概况、产业图谱、精准招商、转型成效等模块。平台服务门户可根据实际需求上线桌面端、移动端。

(三)“晨星工厂”交互系统

“晨星工厂”交互系统是行业“产业大脑”与产业集群内企业进行链接的核心模块,围绕研发设计、生产制造、质量检验、仓储物流、经营管理等方面,支持企业与行业“产业大脑”进行数据共享和服务交互,助力企业快速打造“晨星工厂”(具体建设要求参见《山东省“晨星工厂”建设指引1.0》)。

(四)安全体系

省级能力中心和行业“产业大脑”应遵守《中华人民共和国数据安全法》《网络数据安全管理条例》等法律规定,落实数据安全分类分级、动态感知、风险识别、应急处理、治理监管等要求,围绕系统层、网络层、数据层,建立覆盖“省级能力中心-产业大脑-晨星工厂”数据与服务交互全过程的安全管理体系,满足信息安全等级保护要求。

省级能力中心、行业“产业大脑”、产业集群内企业、第三方数据提供方、数据服务方等要建设可信数据空间,搭建全省统一的数据流通可信认证体系,提供数据可信管控、资源交互、价值创造三类核心能力,支撑产业数据高可信汇聚、共享和应用。各行业“产业大脑”数据交互、“晨星工厂”数据接入等环节要进行可信验证和可信状态报告编制,保障数据交互和服务全过程安全。

三、建设模式

行业“产业大脑”由市、县(区、市)人民政府,功能区管委会或省属企业作为组织单位,统筹揭榜单位和联合单位推动“产业大脑”建设。揭榜单位在组织单位指导下,牵头推进“产业大脑”建设和运营,须是组织单位指定的国有平台公司、产业集群头部企业、产业链“数字经济总部”运营机构或数字化服务商;联合单位协助揭榜单位推动“产业大脑”建设运营,可由产业集群骨干企业、数字化服务商等组成。根据产业集群实际,选择以下建设模式:

(一)链主式

产业集群为“雁阵型”或以链主企业为核心的上下游产业链,通常由产业集群头部企业作为揭榜单位,牵头推动行业“产业大脑”建设运营。

(二)集群式

产业集群为规模相近的多个上下游企业及中小微企业组成,通常由具备影响力的国有平台公司、产业链“数字经济总部”运营机构或深耕行业的产业互联网公司等数字化服务商作为揭榜单位,牵头推动行业“产业大脑”建设运营。

四、组织实施

(一)榜单发布。围绕新一代信息技术、高端装备、轻工纺织等重点行业及生产性服务业,由省数字经济发展联席会议办公室(以下简称“省数经办”)每年发布全省“产业大脑”揭榜挂帅榜单。

(二)揭榜申报。申报主体应为所在市、县(区、市)人民政府、各功能区管委会和省属企业。所申报产业集群分布在同一市多县(区、市)或功能区内的,由市人民政府组织产业集群所在县(区、市)人民政府或功能区管委会联合申报;所申报产业集群分布在一个县(区、市)或功能区内的,由县(区、市)人民政府或功能区管委会组织申报。

各市人民政府、各功能区管委会和省属企业负责组织所辖范围内的所有材料初审及汇总上报,各市人民政府办公室以市政府名义统一向省数经办提交申报材料。

(三)论证评榜。省数经办通过组织专家评审、现场答辩等形式,对揭榜单位资质条件、建设运营方案可行性进行综合评价,择优确定行业“产业大脑”揭榜入围名单。

(四)揭榜公示。省数经办将入围的行业“产业大脑”建设试点名单,通过省工业和信息化厅官网进行公示,公示无异议后公布名单。

(五)组织建设。根据建设方案,组织单位、揭榜单位和联合单位共同推动行业“产业大脑”建设,建设期为两年。鼓励揭榜单位和联合单位共同成立行业“产业大脑”运营单位,开展项目立项、建设、管理、运营等相关工作。按照“月提报、季分析、半年通报”原则,各行业“产业大脑”建设运营单位通过省级能力中心常态化提报工作进展。

(六)绩效评价。省数经办每年组织开展一次省级示范型“产业大脑”绩效评价,重点围绕数据资源、服务开放、赋能成效、组织保障等方面进行评估,按程序择优给予资金奖补。对于单次考核评估结果不达标的,限期2个月内完成整改;对于连续两次考核评估结果不达标的,将取消“产业大脑”建设资格。

(七)验收挂牌。行业“产业大脑”建设完成后,省数经办组织验收,验收通过后正式挂牌。两年建设期满未通过验收的,将不予挂牌。

五、保障措施

(一)加强统筹协调。省数经办统筹全省“产业大脑”培育和管理工作。各市、县(区、市)人民政府、功能区管委会和省属企业分管领导任组长的“产业大脑”建设工作推进小组,健全项目化推进工作落实机制,协调解决工作推进中遇到的困难和问题。

(二)强化指导力度。省数字经济专家咨询委员会新设“产业大脑”专委会,充分吸纳行业有关专家、学者,为全省行业“产业大脑”建设提供高质量规划指导和咨询服务。为建设进度未达预期的行业“产业大脑”建设单位派驻专家特派员,实现一对一“结对”指导。

(三)加大资金支持。省级财政对符合条件的行业“产业大脑”给予资金奖补,鼓励各市、县(区、市)、功能区和省属企业按照省级奖励标准给予配套支持。鼓励各市充分发挥专项奖补资金、专项债券、引导基金等各类政策资金支持作用,对“产业大脑”建设项目给予优先支持。

(四)深化交流合作。建立并滚动更新需求场景库,加快汇聚“小快轻准”优秀数字产品,培育“产业大脑”服务生态。依托省“产业大脑”推进联盟,整合供给侧优势资源,为“产业大脑”建设运营提供政策解读、供需对接、现场观摩、标杆打造和经验推广等服务。

附件:1.行业“产业大脑”数智赋能重点场景清单

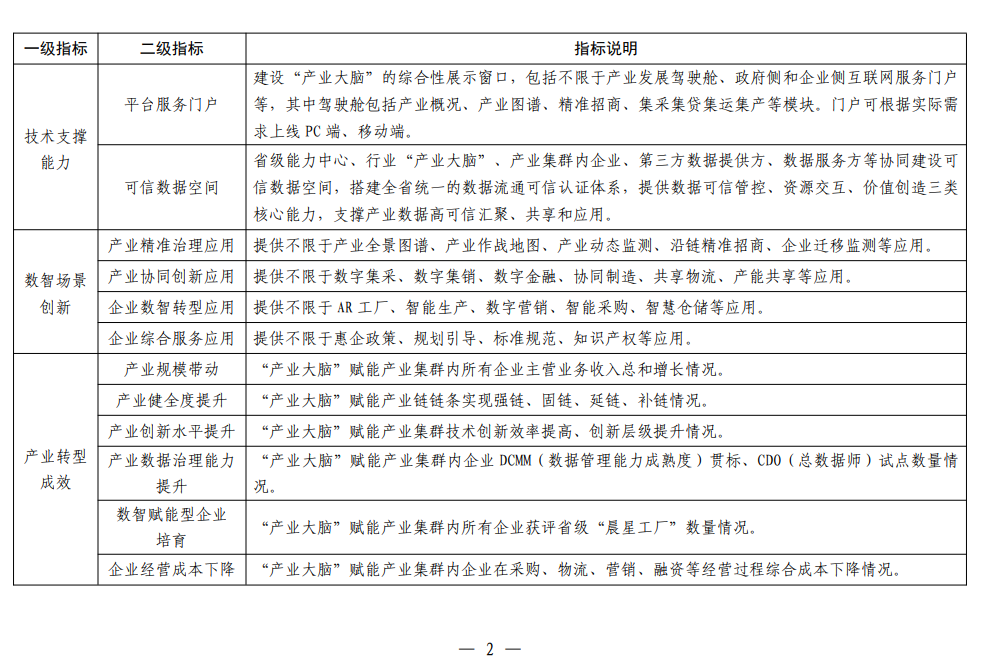

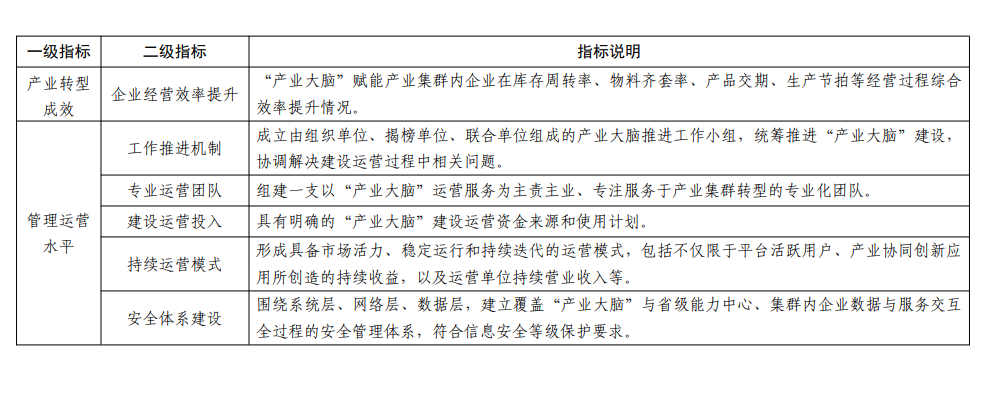

2.行业“产业大脑”建设指标体系

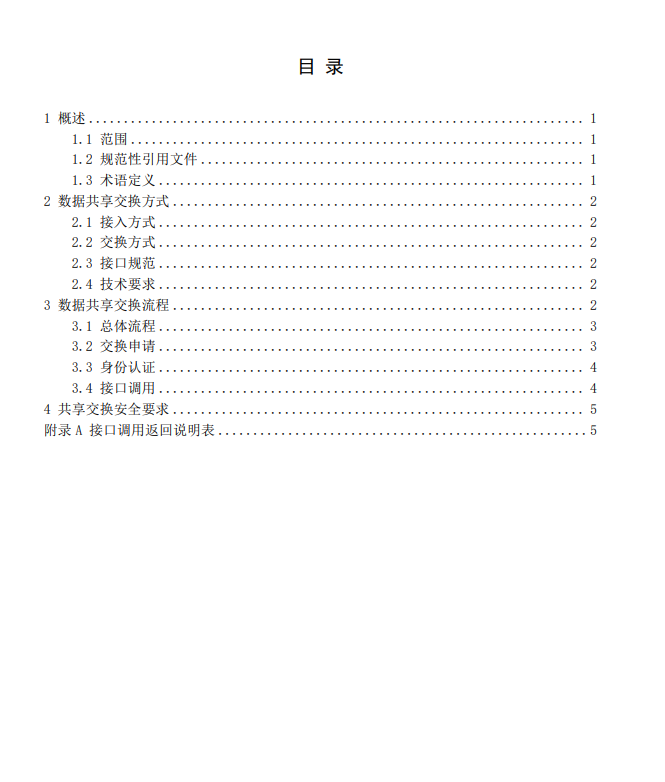

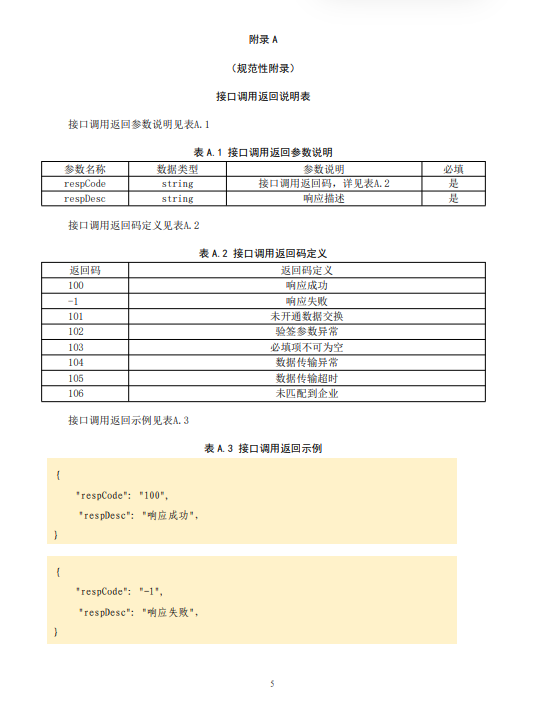

3.产业数据仓数据共享交换规范